ブログblog

ブログ切り替えはこちらから

子供のお口の機能 1

2019年5月21日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

“虫歯の洪水の時代”と言われた一昔前と違い、近年子供の虫歯は減ってきています。

しかし、現在は子供のお口の“食べる”“話す”などの機能の問題がクローズアップされてきています。

今回はその辺の話をしていきましょう。

ご存知ですか?子供の「お口の機能」の問題

お口の機能は、うまれてから成長に伴い、発達・獲得していくものですが、子供自身は全てが初めて経験することの為、何か問題があっても自覚しにくいことが多いです。

ご家族が早めに気付き、必要に応じて専門家のケアを受けることで、発育やひいては生涯にわたる健康づくりにつながります。

子供のお口の機能、気になることはありますか?

▢歯がなかなかはえてこない ▢食べる時、左右どちらかでばかり噛んでいる ▢歯並びに大きな乱れがある

▢強く噛みしめられない ▢飲み込むときに舌が唇から出ている ▢食べ物を咀嚼している時間が長すぎる、または短すぎる

▢日常的に口を空いたままになっている ▢寝ている時、いびきをかいている

チェックリストで一つでも気になることがあったら歯科医院で相談しましょう。

状態を詳しく調べて、必要があればアドバイスやトレーニングを受ける必要があるかもしれません。

歯が溶ける! ~酸蝕症にご用心~

2019年4月16日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

皆さん、歯が溶けると聞くと虫歯を連想しますよね。

でも、虫歯ではないのに歯が溶ける事があるって知っていました?

酸蝕症と呼ばれるものですが、主に食生活習慣からおこっていきます。

ゆっくりと進行するため、ご本人も気付きにくい酸蝕症。

今回は酸蝕症についてお話していきましょう。

酸蝕症の特徴

・歯の先端が以前より薄くなってきた

・冷たいものでしみやすくなってきた

・歯が黄色っぽく、艶が無くなってきた

・歯が小さくなってきた

・歯の表面にガタガタと段差が出来てきた

・歯の詰め物が浮いたように、歯との段差が出来てきた

上記のような症状があれば、酸蝕症の疑いがあります。

知覚過敏や歯ぎしりによる摩耗との鑑別が必要になります。

酸蝕症の原因

歯は体の中で一番硬い組織で、かなり頑丈に出来ています。

でも、酸には弱く、酸にさらされると溶けてしまうという弱点があります。

虫歯は虫歯菌が作り出した酸によって歯が溶かされて穴が開く病気ですが、酸蝕症は虫歯菌が関与せずに、酸が直接歯に触れて起こる現象です。

酸蝕症を起こす主な原因

・食品に含まれる酸

酸っぱい食べ物や飲み物を好む人は、酸蝕症を起こしやすくなります。

特に、健康のために酢や酸っぱいものを摂ることが多い人は要注意です。

飲む健康酢・酢の物・レモン・柑橘系・柑橘系100%ジュースなど、健康に良いと思って頻繁に口にしていると、酸が徐々に歯の表面を溶かしてしまいます。

健康の為には良くても、歯には逆効果になってしまうのです。

・胃酸の逆流

逆流性食道炎の人は胃酸が口の中に上がってきて、歯を溶かしてしまいます。

過食嘔吐の人も同様です。

胃酸は強酸ですので、歯には大敵です。

虫歯は部分的に歯が溶かされていきますが、酸蝕症の怖い所は、歯が全体的に溶けていくことです。

また、変化がゆっくりと起こるため、気付きにくいのも難点です。

心当たりのある方は、食生活や胃の調子を今一度見直してみましょう。

乳歯の虫歯 ~どうせ抜けるし、ほっといても平気?~

2019年4月9日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

前回は乳歯は虫歯になりやすいというお話をしました。

今回は乳歯の虫歯についてお話ししましょう。

乳歯が虫歯になると、どんな悪影響があるの?

お子さんが痛い思いをする

乳歯の虫歯はとにかく進行が速いです。

しかも乳歯の虫歯はすぐに神経に達してしまいます。

神経に達してしまうと、非常に痛いですので、お子さんがつらい思いをしてしまいます。

治療も1回では終わらず、内容も痛みを伴う治療になってしまいます。

永久歯の歯並びに影響する

乳歯が虫歯で溶けてしまうと、噛み合わせが変わってしまいます。

抜け変わりの時期よりも早くに抜歯になってしまったりすると、隣や噛み合わせの歯が移動してしまいます。

この場合も噛み合わせが変わってしまいます。

その結果、永久歯が生える場所が無くなってしまい、通常の歯並びからズレたところから頭を出すことになってしまいやすいです。

永久歯の歯の質に影響する

乳歯の虫歯が進行すると、根の先に膿が溜まってしまう事があります。

乳歯の根の先には永久歯があります。

永久歯が膿にさらされると、歯の質がキチンと完成せず、変色したり弱くなったりしてしまいます。

また、乳歯に虫歯がある状態という事は、お口の中に虫歯菌が多く、虫歯が発生しやすい状態にあるという事です。

永久歯も生えたばかりは弱いですので、乳歯に虫歯がある状態=永久歯も虫歯になりやすい状態 という事です。

健康な永久歯の為には乳歯を虫歯にしないことが大切

健康な永久歯を育てる為には、乳歯のうちから気を付けておくことが大切です。

何よりも、2歳半までの間に虫歯菌の口腔内への感染を防ぐ事

虫歯菌に感染してしまい、虫歯が出来てしまったならばきちんと治療を受け、なおかつ、原因も考慮し原因を排除することも行っていきましょう。

(虫歯を削って詰めるだけでは虫歯になった原因はなくなっていませんので、再発してしまいます。)

早いうちから予防をして、乳歯も健康な状態に保っていきましょう。

子供の歯って弱い!

2019年4月2日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

お子さんって、ちょっとした事ですぐ虫歯になるし、進行も早いですよね?

それって何でだと思いますか?

今回はその辺のお話をしていきましょう。

乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすい

乳歯や生えてきたばかりの永久歯はとても虫歯になりやすいです。

それには次のような理由が関係しています。

生えたての歯は構造が未成熟で柔らかい

乳歯に限らず、生えたばかりの歯は見た目ではしっかりしているように見えますが、実は歯をつくっている結晶構造が未熟で、結晶の内部に不純物が多く含まれています。

その結果、結晶構造が未成熟で、成熟した歯の結晶構造に比べて1/10の硬度しかありません。

その為、ちょっとした酸でも簡単に溶けてしまうのです。

この結晶構造は、唾液によって成熟されていきますが、およそ5年の年月を要します。

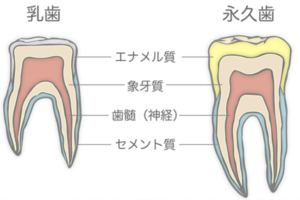

乳歯のエナメル質は薄い

乳歯は永久歯に比べると、かなりエナメル質が薄く、歯髄(歯の神経)が大きいのが特徴です。

エナメル質は歯のヨロイ。

このヨロイが薄いので、酸による攻撃によって穴が開きやすく、いったん穴が開いてしまうと直ぐに神経まで進行してしまいやすいのです。

フッ素で歯を強くしましょう

未成熟の歯を早期に成熟させ、さらに、自然に出来上がる結晶構造よりもより強い(硬く、溶けにくい)結晶構造に変えてくれるのがフッ素です。

さらに、フッ素には初期虫歯を修復してくれたり、虫歯菌に対する抗菌作用もあります。

ご家庭でフッ素配合の歯磨き粉を使用し、さらに定期的に歯科医院で高濃度のフッ素を塗布することで、より高い虫歯予防効果が得られます。

虫歯リスクの高い時期に歯をしっかりと守って、生涯健康な歯を目指しましょう!

バイオフィルム除去のススメ

2019年3月26日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

皆さんは定期的にバイオフィルム除去をしていますか?

歯石取りではなくバイオフィルム除去です。

バイオフィルムを摂った後は、スッキリして気持ちが良い物ですが、「器械の音が苦手」という人や、歯科医院で勧められるから仕方なく受けているが、何の為かはわからないという人もいらっしゃるかもしれません。

でも、歯科医院でのバイオフィルム除去をおススメするには訳があるのです。

バイオフィルム除去を定期的に行った方が良い理由

虫歯や歯周病予防

バイオフィルムは歯ブラシでは落としきることが出来ません。そのため、都としきれなくなったバイオフィルムは、蓄積していき、その内部の毒性をどんどん高くしていってしまいます。

その結果、歯の表面に作用すれば虫歯を、歯茎に作用すれば歯周病を引き起こしてしまうのです。

バイオフィルムを除去しない限り、どんなに磨いていても、虫歯や歯周病が発症してしまう可能性があるのです。

口臭予防

バイオフィルムは毒性をため込むとともに異臭も放ちます(文献によると、バイオフィルム内の細菌数は糞便よりも高いそうです)

ですので、いくら歯磨きをしていても、バイオフィルムを除去していなければ口臭の原因は取り除けず、対人関係にも悪影響を及ぼす危険性があります。

全身疾患予防

バイオフィルム内の細菌は、歯茎の血管を介して全身の様々な場所に転移していきます。

その結果様々な全身疾患の原因の一つとなってしまうのです。

例えば、

・肺に入れば肺炎(誤嚥性肺炎は高齢者の死因の第一位です)

・心臓の血管で詰まれば、心筋梗塞

・脳の血管で詰まれば、脳梗塞

・腎臓では、腎炎

・関節に転移すると、関節リウマチ

そのほかにも、認知症の原因のひとつになったり、糖尿病と密接な関係があり、相互に悪化させたり、低体重児出産の原因になったりなど、様々な悪影響があります。

定期的にバイオフィルムを除去していれば、口腔内の細菌が原因の全身疾患は防げるという事です。

どのくらいの間隔で受けたら良いの?

バイオフィルムの除去は3~4か月に1度くらいが目安です。

ただし、歯周病が重度の方や、歯石が溜まりやすい方はもっと短めの間隔でお勧めすることもあります。

バイオフィルムは放置すると歯石となってしまいます。

歯石はそれ自体の毒性は少なくなりますが、表面が硬くザラザラした岩肌のようになるので、歯茎に物理的に刺激を加えてしまいます。

また、歯磨きでは歯石は取れませんし、歯石の表面についた汚れも、表面がザラザラしているので容易には取れなくなり、歯磨きがより困難になってしまいます。

結果、歯周病などが進行しやすくなってしまいます。

歯石はバイオフィルムが毒を吐き終わった化石のようなもの・・・

歯石取りでは健康を維持できません。

バイオフィルムが形成された段階で除去するようにしましょう!

歯磨きだけじゃダメ?

2019年3月19日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

歯磨きしているのに・・・そんな経験ありませんか?

今回はその辺のお話をしていきましょう。

毎日歯磨きしているのに、虫歯や歯周病になってしまうのは何故?

日本人のほとんどは、毎日歯磨きをしています。

それでも虫歯や歯周病になってしまう人が多いのは次のような原因が考えられます。

汚れが取り切れていない

ほとんどの人が、歯ブラシだけのみで歯磨きをしています。

歯ブラシのみで取れる汚れは、上手な人でもせいぜい6~7割くらいです。

それ以外の部分は磨き残っているという事です。

この磨き残し部分から、虫歯や歯周病が発生してきても、何も不思議なことはありません。

ましてや、1~2分で簡単に歯磨きを澄ましてしまっているような場合は、なおさら磨き残しがあります。

「磨いている」のではなく「磨けている」を目指しましょう。

食生活に問題がある

歯磨きを毎日しっかりと行っていたとしても、間食が多かったり、糖質の入った飲み物を頻繁に口にする人は、歯茎が腫れたり、口の中の細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病にかかりやすくなってしまいます。

ペットボトルでの清涼飲料水のチョコチョコ飲みには十分注意しましょう。

虫歯・歯周病予防の為に大切なこと

正しい磨き方を知りましょう

歯科院で、自分に合った磨き方を教えてもらい、それを実践できるようになりましょう。

補助器具を使用しましょう

フロスや歯間ブラシなど、自分の口に合った補助器具を教えてもらい、それを使えるようになりましょう。

食生活に気を付ける

間食に気を付けましょう。特に虫歯予防では、食間を2時間半は開けることが重要になってきます。

メインテナンスを受ける

ブラシだけでなく、補助器具を使って歯磨きしていても、自分だけでは磨ききれない部位が存在します。

その部位に蓄積してしまった汚れは、歯科医院で専門的機械的歯面清掃(PMTC)を受けることで落とすことが出来ます。

予防歯科として~虫歯や歯周病は予防することが出来ます~

2019年3月12日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

今回は予防についてお話していきましょう。

「抜かない」「削らない」ための取り組み

歯の治療はあくまでも症状の悪化を止めているに過ぎません。

例えば、虫歯の場合は、人工物を使って「つぎはぎ」をしている状態、歯周病の場合は、それ以上の進行を一時的に止めているだけということです。

ですから、一度治療を受けても、治療を受けただけで後はそのままでは、残念ながらいずれまた悪化して治療を受けなくてはならなくなります。

「悪くなったら治療する」というスタイルを続けていると、その度に状況は悪くなっていき、いずれは歯を抜いてしまう事になります。

「歳を取れば歯は悪くなるもの」というのは誤解です。

正しくケアをしていくことで、虫歯や歯周病は予防することが出来るのです。

当院は、皆様のお口の健康を第一に考え、お口の中の管理を行い、その結果、お口の健康のみならず、全身の健康の獲得に寄与していきたいとの想いで、日々診療しております。

是非一度、自分のお口の状況を知り為にも受診してください。

舌小帯強直症 2

2019年2月26日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

舌小帯のお話の続きです。

舌小帯強直症の口腔への影響

舌小帯強直症では舌の運動が障害され、舌の先端を前方あるいは上方に移動させることが障害されます。

しかし、このような舌の運動障害があっても、軽度の場合は口の機能に影響しないか、舌の先端以外の運動を適応させるなどして機能を補うことが少なくありません。しかし、軽度を超えると影響が発現します。

・発音

舌の運動が悪くなるため、発音が不明瞭(ふめいりょう)になり、とくにタ行音、ナ行音、ラ行音などがはっきりしません。

・食べこぼし

舌の運動が悪くなるため、食べこぼしやすくなります。

・歯並び

舌小帯の異常緊張のため、下あごの正中(せいちゅう)(中心)の歯の間が開く正中離開(せいちゅうりかい)をおこします。

舌小帯強直症 1

2019年2月19日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

今回は舌小帯についてお話していきましょう。

舌小帯強直症とは

舌を上にあげると、舌下面の真ん中に、舌の奥から先のほうに向かってすじ状にみられるのが舌小帯です。

舌小帯強直症は、この舌小帯の一方が舌の先端近くに付着したり、下あごの前歯の内側の歯肉近くにまで付着してしまっている状態のことで、舌の動きが非常に悪くなり、無理に舌を前方に出させると、舌の先端が後方にくびれます。

舌小帯強直症の原因

舌小帯は新生児のときは成人よりも厚く短くて、舌の先端近くまで付いていますが、子どもの成長と共に舌が大きくなることで次第に長く扁平に引き延ばされ、付着場所も舌の先端から中程に後退していきます。

このような子どもの成長による変化が起きないで小帯が短く厚いままでいると、付着位置も後退しないで舌小帯強直症になります。

また、外傷や熱傷(やけど)のあとにおこる後天的なものもあります。

吸指癖(指しゃぶり) 5

2019年2月12日【カテゴリ:お口の健康にまつわる話 】

皆さんこんにちは!神奈川県海老名駅東口徒歩3分にあります、予防歯科 K’sデンタルクリニック 院長の鎌田です。

指しゃぶりについての続きです。

吸指癖(指しゃぶり)まとめ

全体として指しゃぶりについては3歳頃までは、特に禁止する必要がないものです。

経過観察を行いながら、子どもの生活のリズムを整え、外遊びや運動をさせてエネルギーを十分に発散させたり、手や口を使う機会を増やすようにしていって下さい。

スキンシップを図るために、例えば寝つくまでの間、子どもの手を握ったり、絵本を読んであげたりして、子どのを安心させるようにして下さい。

絵本を読むときは一冊だけといわず、好きなだけ読んであげると、お子さんは眠りながら夢の中でも読んでもらっている気がして無限の愛情に包まれるそうです。

大変だとは思いますが、頑張っていきましょう。